船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『バーべキューが糖尿病を招く』です。

糖尿病の予防の基本に、食事法があるのはみなさんご存知のこと思います。

甘いものの食べ過ぎや飲みすぎ、カロリー過多などが糖尿病をひきおこすことは当たり前の事実です。

また、糖質の摂りすぎが糖尿病をおこすとのことで、糖質を控えめにしてタンパク質ならいいだろう、と肉を気にせず食べている方も多くいらっしゃるかもしれません。

今日、ご紹介する内容は、習慣的に肉を食べているかたが、その料理法で糖尿病の発症リスクが変わる、というものです。

著明な糖尿病に関する医学雑誌の一つ、2018年のDiabetes Care誌に載ったある論文があります。

『Meat Cooking Methods and Risk of Type 2 Diabetes: Results From Three Prospective Cohort Studies』

というタイトルで、『肉の調理法と2型糖尿病のリスク』という意味です。

この研究では、習慣的に肉料理を食べている7895人を対象にした研究です。

これによると、グリルやバーベキューなどの直火で高温で調理した肉料理を月15回以上行う人と、月4回以下しか行わない人の糖尿病発症リスクを比較したところ、月15回以上、つまり2日に1度、高温調理の肉料理を食べる人が、20%も糖尿病発症リスクが上がったというのです。

この研究では、牛肉などの赤身肉、鶏肉の高温料理が糖尿病発症リスクを上げ、魚の高温調理は当てはまりませんでした。

バーベキューや焼き肉調理がおいしいからと言って、食べすぎはやはりよくないということですね。

今回の研究では、特に肉料理のみに糖尿発症リスクが関係していたということです。

肉料理に偏った生活をしている方は、魚料理を積極的に口にする習慣も必要かもしれません。

糖尿病は、ただ単に糖尿病になることが危険というわけではありません。糖尿病の怖いところはその合併症です。このブログでも何度も書いていますが、糖尿病の最大リスクの一つは動脈硬化です。動脈硬化が引きおこす心筋梗塞や脳卒中は前触れなく突然やってきます。

そうならないための糖尿病予防、そうならないための肉の調理法への考慮、ということですね

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の『すぎおかクリニック』院長、杉岡です。

今日のテーマは『禁煙後の体重増加と心臓病』です。

t.

カラダによくないからと、一念発起して禁煙した。でも、気づいたら最近体重が増えてきたような・・・。

禁煙に成功された方の中で、食べ物がおいしくなってきたという言葉を言われる方がいらっしゃいます。

タバコをやめたことで味覚がよみがえったのでしょうか?それはそれでとても良いことなのですが、いかんせん食欲が増してしまい、結果的に体重オーバー。

また、タバコを我慢する代わりに何かを常に口にしているうちにそれが習慣になってしまうケースも。

「先生、逆にタバコ吸ってた方がよかったんじゃないでしょうか?」

というように不安を口にする方さえもいらっしゃいます。

では、タバコを吸い続けていることと、禁煙したけれども体重が増えてしまった場合と、どちらが良いのでしょうか?

2018年8月のNew England Journal of Medicine誌に掲載された最新論文についてお話します。

『Smoking Cessation, Weight Change, Type 2 Diabetes, and Mortality』というタイトルで、

日本語では、『禁煙、体重変化、糖尿病、そして死亡率』となります。

この論文によると、最近禁煙に成功した人(禁煙後2年~6年)の糖尿病リスクは現在喫煙している人に比べて1.22倍高かったそうです。そしてそのリスクは禁煙後5~7年をピークに徐々に減少するとも書かれています。

一方で、禁煙者と喫煙者の心臓血管病による死亡リスクを比較した場合、禁煙後体重が増えていなければリスクは69%も減少、5キロまでの体重増加だと死亡リスクは47%減少、10キロまでの体重増加だと死亡リスクは25%減少、10キロ以上の体重増加でも死亡リスクは33%減少していました。

結論として、禁煙後の大幅な体重増加に伴って一時的に糖尿病にかかる人が増えたが、心臓血管死亡率を低下させるという禁煙の最大のメリットは、体重増加に関わらずしっかりと残っていたということでした。

太りだしたから、禁煙やめよう、というのは再喫煙の理由にはならない、ということですね。

喫煙そのものは、狭心症や心筋梗塞をはじめとする心臓病だけでなく、脳梗塞などの脳血管疾患、肺がんや肺気腫、COPDなどの呼吸器疾患など様々な病気の要因となります。

タバコ、やめましょうね。

当院では、タバコをやめたいと思ってはみたものの、現実なかなかやめられない方のために禁煙外来を行っています。

タバコを止めよう!と決断したもけど、どうしてもやめきれない、そんな人は、是非当院の禁煙外来までご相談ください

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の『すぎおかクリニック』院長、杉岡です。

今日のテーマは、『ゼロカロリー飲料と糖尿病』です。

今や、巷にゼロカロリー飲料があふれかえっていますよね。

砂糖による血糖値上昇、カロリー過多に困っている多くの人がこのカロリーゼロ飲料に飛びつきました。

でも、このカロリ―ゼロ飲料、カロリーゼロのくせして相当甘いですよね?これはなぜなのでしょうか?

これは砂糖の代わりに人工甘味料が使われているからです。

この、人工甘味料、カロリーが限りなくゼロに近いので、表記上はカロリーゼロと記載できます。

よくカロリーゼロ飲料に使われている人工甘味料が、『アスパルテーム』です。

アスパルテームは、甘みが砂糖の約200倍と言われています。

人工甘味料は砂糖ではないので血糖値を上昇させません。しかし、最近になって、この人工甘味料の良くない部分がクローズアップされるようになってきているのです。

人工甘味料は、メタボ(肥満)や糖尿病の患者さんにとって、その予防や改善に役立つと期待されていました。しかし、そうではないらしいのです。

それを示した衝撃的な論文が2014年、世界の超一流医学誌natureに論文発表されたのです。

そのタイトルがこちら

『Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota.』

人工甘味料が、腸内細菌そう(腸内フローラ)を変えてしまい、耐糖能異常(血糖値の異常)を引き起こす、という内容です。

耐糖能異常を引き起こすと、血糖を下げるインスリンの働きもうまくいかなくなり、結果として肥満や糖尿病を招く可能性があるのです。

また、『人工甘味料は血糖を上げないので、脳が血糖を上げようとして、食べ過ぎを起こしてしまう』という指摘もあります。

あくまで個人的な所感ですが、ゼロカロリー飲料は、特に糖尿病を有している患者さんが好んで飲んでいるような気もします。砂糖に依存していた生活を変えるためにゼロカロリ―ならいいだろうと考えているのかもしれません。

ゼロカロリー飲料は、まだまだ決して安全とは言えません。砂糖に注意するのはもちろんですが、どうしても甘いものが食べたい場合は人工甘味料ではなく、天然の甘味料を選んで見るのも一つの手かもしれませんね。

糖尿病は、動脈硬化を招き、心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管病のリスクを高めます。そういった意味からも、ゼロカロリーへの注意は欠かせません。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病と心筋梗塞の関係についてのお話です。

心筋梗塞や脳卒中、狭心症、閉塞性動脈硬化症など血管が詰まってしまう病気の原因のほとんどは動脈硬化と言われています。

動脈硬化、とは血管にプラークと呼ばれる塊がこびりついて血管が硬くなり、もろくなる現象です。

そして、動脈硬化が進み、プラークが酸化しやすい状態になると、ますますプラークは増加していき、そのうち血管の壁に傷がつきやすくなります。その傷を修復しようと血小板と呼ばれる細胞類が血栓という蓋をつくって傷を修復、その血栓が血管内にあふれると血管自体が詰まってしまう。これが動脈硬化に由来する心筋梗塞や脳梗塞、血栓症のメカニズムです。(めっちゃ簡単に話しています・・・)

そしてこの過程と糖尿病には深いかかわりがあるのです。

糖尿病になるだけで、心筋梗塞や脳卒中のリスクは2倍から4倍にまで跳ね上がるといわれています。

その理由は、動脈硬化のプラーク(正確にはリポ蛋白と呼びます)の酸化が糖尿病で進みやすいからなのです。

また、糖尿病のかたは、他の動脈硬化危険因子を合併していることも多いです。たとえば、肥満や脂質異常症、高コレステロール、高中性脂肪などがそうです。

そういった生活習慣の乱れがますます動脈硬化を加速させ、心筋梗塞の発症率を高めてしまいます。

お分かりのことと思いますが、やはり糖尿病や生活習慣病の原因となる、乱れた生活習慣を正すこと、がなによりも大切になってきます。

まだ私の糖尿は軽いから、と漫然に過ごさずに、早期からの血糖管理に気を付けることです。そして、血圧や脂質のコントロールにも目を配り、食事療法、運動療法も必要です。療法というといかにも難しそうですが、単に体に悪そうなものを食べすぎない、面倒だからと言って体を動かさないことを避ける。

これだけで糖尿病や生活習慣病を避け、心筋梗塞や脳卒中のリスクを激減できるのです。

心筋梗塞や脳卒中は突然やってきます。それは何の前触れもなしに。

そのためには普段からの動脈硬化管理、血管管理もとても大切です。

糖尿病の数字だけに一喜一憂するのではなく、自分の動脈硬化の状態、血管の硬さの状態、プラーク量の状況、心臓機能の状況、これらのきめ細かい管理を忘れてはいけません。

やるべきことは、糖尿病の数字管理(ヘモグロビンエーワンシー HBA1c)、合併症管理(腎臓の数字や目の状態)、心臓の状態(運動負荷心電図や心臓エコー)、動脈硬化の状態(頸動脈エコーやCAVI検査)。

そして、食事指導と運動指導。

当院では循環器専門医や糖尿病療養指導ナースの指導のもと、糖尿病の動脈硬化合併症に関して徹底的な管理を行っています。船橋市をはじめとして習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市、また県外からも多くの方に御来院頂いています。

自分の動脈硬化の状況を把握したい、心配だ、などあれば、是非一度ご相談くださいね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『メタボと心筋梗塞』です。

メタボとは、メタボリック症候群の略です。メタボリック症候群とは、内臓脂肪が多く肥満気味、それに加えて高血圧や脂質異常症などを合併している人たちのことを指します。

メタボリック症候群には診断基準というものがあります。

まずは必須項目として、腹部の肥満があり、男性腹囲85cm以上、女性腹囲90cm以上が対照になります。

続いて血圧が130/80mmHg以上、空腹時血糖110mg/dl以上、中性脂肪150mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロール40mg/dl未満の2項目以上があてはまることが条件となります。

メタボリック症候群になると、動脈硬化が大幅に進行するといわれています。その理由は内臓肥満のもと、脂肪細胞にあります。内臓肥満をひきおこすと、肥満細胞からTNF-αと呼ばれる悪玉因子が分泌されます。これがインスリン抵抗性を引き上げ、糖尿病リスクを格段に引き上げます。これが糖尿病や動脈硬化のもとになるのです。

そのために狭心症や心筋梗塞を起こしやすくなります。そのほか、睡眠時無呼吸症候群や糖尿病のリスクも上がります。

それらを回避するために何よりも生活習慣のコントロールが大切になります。適切な体重管理、適度な運動や正しい食習慣、タバコやアルコールの制限、十分な睡眠、ストレス回避などが非常に大事になってきます。

メタボを放置し続けることによって、動脈硬化のリスク、糖尿病のリスク、心筋梗塞のリスクがどんどん上がっていきます。大きな発作、心筋梗塞などをおこしてからもっとやせておけば良かったと思っても時すでに遅し。早め早めの予防に心掛けましょうね。

メタボの人が動脈硬化を起こしているかどうかは、頸動脈エコーという首の血管を検査したり、CAVIという両手両足の血圧を同時に測る検査などで推測できます。気になる方は、是非一度すぎおかクリニックへご相談くださいね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『糖尿病の合併症 糖尿病性腎症』についてです。

糖尿病には気をつけましょう、というような言葉を耳にする機会が大変増えてきています。

糖尿病になるといったい何が怖いのでしょうか?それは合併症です。

糖尿病に、どんな合併症があるかご存知ですか?

実は、糖尿病の3大合併症と呼ばれているものがあります。

糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症がそうです。

腎臓はそら豆のような形をした臓器で、左右対称にあります。

腎臓の機能はたくさんありますが、特に体内の老廃物を体の外に排出する機能や、体内の水分量を調節する働きなどその働きは多岐にわたります。

そして、この腎臓の機能が糖尿病のせいで低下してしまうのです。

高血糖状態が長く続くと、血液をろ過する腎臓の中の糸球体という成分が硬くなってしまいます。

その結果、正常に老廃物を排出できなくなるのです。それが進むと、腎臓の機能低下、さらには透析という状態に移行してしまいます。

まず最初に大切なことは、自分の腎臓病のステージがどの程度なのか?ということです。

それを知るのに非常に役に立つのが微量アルブミン尿と呼ばれるものです。

この表は、日本腎臓学会が、CKD(慢性腎臓病)のステージ分類を掲げた表です。

この表では、糖尿病性腎症の重症度を調べる項目が、GFRとよばれる腎臓の濾過機能と、微量アルブミン尿なのです。

あなたは、ご自分の微量アルブミン尿の量計測してもらっていますか?

腎症は早期に手を打つことが何より大切です。この、微量アルブミン尿は、血液上の腎臓機能を示すクレアチニン(Cre)が異常値を示すはるか前から異常をきたすのです。

当院でも、多くの糖尿病の患者さんに、定期的にこの微量アルブミン尿を測定しています。

たんぱく質の摂取制限、塩分、糖質の取り方など、食事もとても大切です。

そして、血圧管理も極めて大切になります。目標は130/80mmHg以下と言われています。

今回は糖尿病の合併症の中の腎臓病にフォーカスを当ててお話しました。しかし、糖尿病の合併症はもちろん腎臓だけではありません。心筋梗塞や脳梗塞、足の血管がつまる、目の血管が詰まる、など全身の動脈硬化、血管病を進行させます。

糖尿病をおもちのかたは、日頃から糖尿病の数字だけに気を付けるのではなく、自分の動脈硬化レベルを定期的に調べる必要があります。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『糖尿病と動脈硬化』です。

糖尿病の患者数って日本にどれくらいいるかご存知ですか?厚生労働省の平成28年のデータによると、「糖尿病が強く疑われるもの」は日本人の12%、「糖尿病の可能性を否定できないもの」が12%。それぞれ約1000万人いるといわれています。

そして、糖尿病が強く疑われるもののなかで、治療を行っている人は76%ということです。

糖尿病は様々な合併症を引き起こします。その中で、特に心配なものの一つが動脈硬化の進行です。

糖尿病に伴う動脈硬化は全身にやってきます。動脈硬化によってどんな病気を起こすのでしょうか?

糖尿病による動脈硬化で病気になりやすい、血管が詰まって重大なことになりやすい個所はたくさんあります。大血管と微小血管の病気にわかれるのですが、今日は大血管の病気の話をしますね。

大血管が糖尿による動脈硬化で詰まりやすい個所は大きく3つあります。

一つ目は頭、頭頸部です。ココが詰まってしまうと脳梗塞になってしまいます。

二つ目は心臓です。ココが詰まってしまうと心筋梗塞を起こしてしまいます。

そして見落としがちなのが、3つ目、足の血管です。閉塞性動脈硬化症と呼ばれますが、ココが詰まってしまうと足の壊疽を引き起こし、最悪の場合下肢の切断を余儀なくされる方もいらっしゃいます。

頭頸部の血管が動脈硬化を起こしていないかを知る一番手軽な方法は頸動脈エコーです。頭の中(頭蓋内)を検査しようとするとCTやMRI検査など大病院で行う必要がありますが、頸動脈に関しては超音波検査で行うので、手軽にみることができます。検査は手軽に、そして定期的に行うこともとても大事な要素となります。

心臓に関しては心臓エコー検査は運動負荷心電図検査がとても役立ちます。

足の血管の検査としては両手両足の血圧を同時に調べるABI検査が有用です。

今日取り上げた検査はいずれもとても簡単にできる検査で、体の負担もありません。

糖尿病や、生活習慣病など、動脈硬化を起こしやすい因子を持っているかたは、是非定期的な検査を循環器専門医のもと、しっかり受けてくださいね

すぎおかクリニックでは、今お示しした頸動脈エコーや心臓エコー、運動負荷心電図、そしてABI検査を毎日多くの方に行っています。なにご心配があればお気軽にお越しください。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『糖尿病は治らない?』です。

糖尿病とは、血液中の糖の数字(血糖値)が正常以上に上昇してしまい、その結果さまざまな合併症をおこす病気です。ただ血糖値が高いというだけで、意識がなくなったり命を落とす方もいますし、合併症で亡くなられる方も大勢いらっしゃいます。

狭心症や心筋梗塞をはじめ、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などを患っている方の多くが今や糖尿病を持病として抱えている方が多いと言われています。

糖尿病にかかってしまうと、その合併症を起こさないために様々な治療が行われます。

もちろん基本となるのは食事療法と運動療法。それではコントロールがつかない場合は薬物療法と呼ばれる薬での治療となります。そして飲み薬では十分ではない場合、インスリンという血糖を下げる注射薬を使っていきます。

糖尿病はいまや世界的な病気と言われています。もちろん、日本も例外ではありません。今、日本人で糖尿病と言われている人がどれくらいいるかご存知ですか?

予備軍を合わせるとなんと約2,000万人超、日本人の約16%にもなります。つまり、日本人の6人に1人が糖尿病という恐ろしい時代なのです。

ここで、最も誤解しがちな点をお伝えします。一度糖尿病にかかったら治らないのか?という点です。

実は、答えはイエスでもあり、ノーでもあります。詳しく説明していきますね。

これは完全な間違いと言えます。ほとんどの糖尿病のかたは、生活習慣の中になんらかの問題点があります。たとえば、甘いものについつい手を伸ばしてしまう、おやつにせんべいが欠かせない、寝る前につい食べてしまう、運動は嫌いだから体は動かさない・・・。

こんな生活習慣は非常に高い確率で糖尿病をひきおこし、悪化させます。つまり、こんな生活からうまく脱却できれば、たとえ薬やインスリン注射の治療を受けたとしても一時的で済むわけです。

最高の主治医はあなた自身なのです。

ただ、インスリン依存型といって、膵臓からインスリンが出なくなってしまっている方の場合は、インスリン注射を手放すことができないので、インスリン注射との上手な付き合い方が大事になってきます。

糖尿病は治るのか?これは生活習慣の乱れで糖尿病になってしまった方は十分治る可能性があります。たとえ現在糖尿の数字が思わしくなくても、しっかり糖分摂取を抑え、定期的に体を動かし、というような生活習慣の改善がうまくいけば治るのです。

ただ、完治したわけではありません。つまり、一回よくなっても再度糖分に依存した生活を始めると簡単に糖尿病の状態に戻ってしまいます。

ですから、糖尿にならない生活を続けることは毎日毎日持続させる必要があります。

そもそも、糖尿病が原因で様々な病気が起こります。心筋梗塞や、がんも糖尿病によって起こる確率が高くなります。つまり、糖尿病を防ぐ体つくりをすることこそがあらゆる病気を防ぐことになるわけです。

言うまでもありませんよね。糖質をとりすぎないこと、バランスの取れた食生活をおくること、定期的な運動や体を動かすことに努めること、十分な睡眠をとること、ストレスをためすぎない・引きずらないこと。

当たり前と言えば当たり前ですが、とてもとても大切なことです。

あなたの生活習慣は糖尿病に向かっていっていませんか?

こんにちは! 船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『糖尿病の治療目標』についてです。

糖尿病の治療の経過をみるうえで、HBA1c(ヘモグロビンエーワンシー)という指標が一般的に使われています。HBA1cとは過去1か月から2か月の糖の平均値を表します。

ですから、病院にかかる際に数字を下げようとおもって前日に甘いものを控えておこう、という方がよくいますが、残念ながらこれは無意味なのです・・・

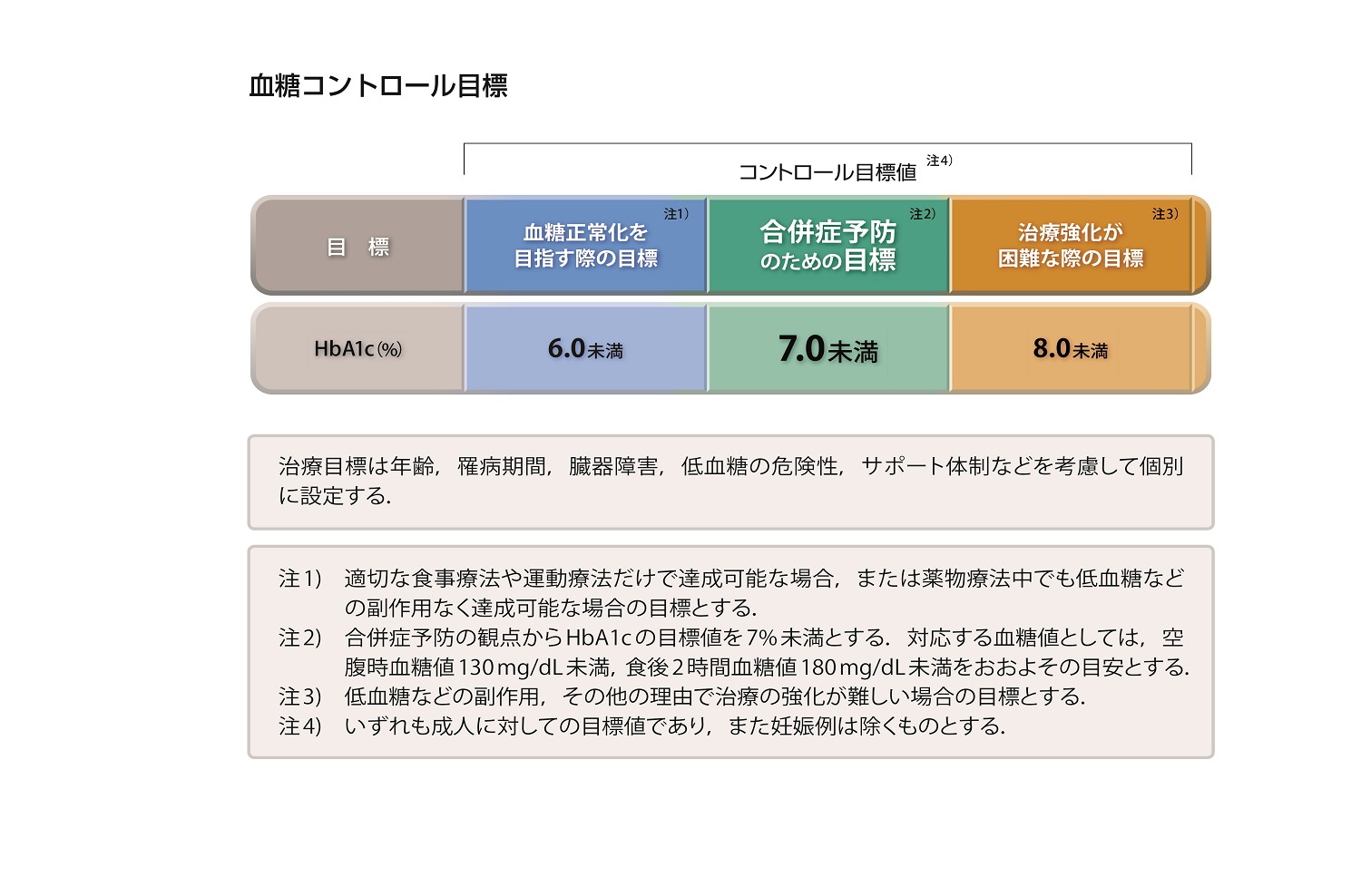

そして、糖尿病のHBA1cの目標値は下記の図のようになっています。

つまり、どこを目標に置くかにおいて目標値が変わってくるということです。そしてこれは年齢でも変わってくると思います。

(日本糖尿病学会より)

糖尿病にかかると、実に様々な合併症を併発します。

糖尿病性の動脈硬化から心筋梗塞や脳卒中、閉塞性動脈硬化症を起こす場合。

糖尿病性神経障害で下肢のしびれがとれない場合。

糖尿病性腎症で腎臓の機能が低下してしまい、将来透析を余儀なくされる場合。

糖尿病性網膜症で網膜の血管が出血などしてしまい、最悪の場合失明する場合。

これらは、糖尿病の合併症としては一部です。しかも、これらの合併症は何の症状もないまま、ひたひたと忍び寄ってきます。症状が出た時には合併症が相当進んでいる場合も少なくありません。

そういう意味ではまずHBA1cの目標値を7.0%にしておく必要があります。

そして、その目標が達成できたら、糖尿病の正常化を目指していきましょう。