船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『空腹時血糖値と膵臓がんの関係』です。

今まで、糖尿病があると、がんのリスクが高くなることは知られていました。

しかし、空腹時の血糖値そのものがガンのリスクとどの程度関連があるかは不明です。

今回、江北サムスン病院(韓国)のDong-Hoe Koo氏らが、空腹時血糖値が高いほど膵臓がんの発症リスクが高く、たとえ血糖値が正常範囲であってもこの関係がみられるという研究論文を「Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism」誌に発表しました。

タイトルは、『The Incremental Risk of Pancreatic Cancer According to Fasting Glucose Levels: Nationwide Population-Based Cohort Study』です。

2009年から2013年の間に予防健康診断に参加した合計2540万人の患者を、空腹時血糖値に応じて膵臓癌発生率について評価しました。

5年間の膵臓がん累積発生率(100,000人あたり)は次のとおりでした。(i)正常低値= 32; (ii)正常高値= 41; (iii)糖尿病前症レベル1 = 50; (iv)糖尿病前症レベル2 = 64; (v)糖尿病= 75; (vi)抗糖尿病薬使用中=121。空腹時血糖値の上昇に伴い、膵臓癌のリスクが継続的に有意に増加していました(P <0.0001)。

正常な血糖値の人であっても、空腹時血糖値が上昇するにつれて、膵臓癌の累積発生率は有意に増加しました。

糖尿病じゃないから、自分はまだ大丈夫。という考えはもはや通用しないのかもしれません。

普段から、血糖値をあげすぎない、糖分を取りすぎない、適切な生活習慣を保つ。食事、運動、睡眠といった当たり前のことを普段から当たり前におこなう、こういったことが将来の病気を防ぐことになります。

また、ご存知のように、糖尿病は、がんだけでなく、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、動脈硬化などの心臓血管病のリスクを明らかに高めますしね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『肉を食べる頻度と認知症のリスク』についてです。

ある食べ物を選択することで、認知症やアルツハイマーのリスクは変わるのでしょうか?

今回、フランスのLaure Ngabirano氏らが、肉の摂取頻度と認知症のリスクに関しての研究報告をJournal of Alzheimer’s Disease誌に掲載しました。

対象者 5934名

フォローアップ期間 9.8年

結果 肉の摂取が週1回以下と少ないグループは、週4回以上のグループと比較したところ、認知症のリスクが1.58倍、およびアルツハイマー病のリスクが1.67倍と、リスク増加が認められました。

この研究からは週4回以上は肉を食べたほうが認知症になりにくい、という内容でした。

しかし、認知症のリスクは決して肉の摂取頻度だけに限定サれるわけではなく、日頃の生活習慣、運動頻度、睡眠時間、糖尿やコレステロール、高血圧などの生活習慣病とも関連してきます。

生活習慣を誤ると、動脈硬化を引き起こし、血管性認知症のリスクも高まります。

日頃の食事内容とともに、現在の自分の動脈硬化の状況も適宜チェックすることを怠らないようにしましょうね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は『循環器内科』で診ている病気についてお伝えします。

循環器内科では心臓の病気、血管の病気、動脈硬化を中心に診ています。

動脈硬化をおこす原因となるような糖尿病や高コレステロール血症、高中性脂肪、高血圧などの生活習慣病も循環器内科で診ている分野です。

生活習慣病は、ただ数字をコントロールすればよいのではありません。

生活習慣病の先に潜んでいる動脈硬化、血管のつまりなどを予防していかなければいけません。

つまり、心筋梗塞を防ぐ、脳卒中を防ぐ、閉塞性動脈硬化症という足の血管のつまりを防ぐ。

薬を飲んで血圧が安定しているから、糖尿の数字が安定しているから、と数字だけ見ていませんか?

常に自分の血管の状態、動脈硬化の進行具合はどうなのか?そこに注目し続ける必要があります。

日本人の死因の4人から5人にひとりは脳血管疾患であることも知っておかなければいけません。

こんな方は是非循環器内科を受診、できうるなら循環器専門医への受診をお勧めします。

・高血圧、糖尿病、コレステロール値異常などの生活習慣病があるかた

・動脈硬化が心配なかた

・心臓病や脳卒中の既往があるかた

・ご家族に心筋梗塞や脳卒中の方がいる場合

・高齢の方

・動悸、息切れ、呼吸困難等の症状がある方

・むくみがあるかた

当院は循環器疾患に力を入れています。

家族性高コレステロール血症で動脈硬化を予防したい方、または心筋梗塞を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『家族性高コレステロール血症』です。

コレステロールが高いのはひょっとしたら遺伝のせいかもしれない。

遺伝性の脂質異常症である『家族性高コレステロール血症』をご存知ですか?

この病気は遺伝的に悪玉コレステロールであるLDLコレステロールが高い病気です。

そのために、若年性の動脈硬化が進み、心筋梗塞や狭心症のリスクが高くなっていきます。

ところが、LDLコレステロールコレステロール外伝的に高くても、全く症状がない人がほとんどなので、

見過ごされているケースも数多く存在している、と言われています。

日本人の家族性高コレステロール血症は50万人以上いると推定されています。

こういったかたは、食生活や運動習慣をしっかりこなしているにも関わらず、LDLコレステロールコレステロールが異常高値を示してしまうのです。

家族性高コレステロール血症にはいくつかの特徴があります。

1)LDLコレステロールが180mg/dlをこえている

2)家族に高コレステロールの方がいたり、若くして心筋梗塞や狭心症をおこしたかたがいる

3)アキレス腱などに黄色腫と呼ばれるコレステロールのかたまりがみられる

薬による治療が絶対的な適応になります。昨今、コレステロールの下げ過ぎや高コレステロール治療薬が問題視される風潮もありますが、この家族性高コレステロール血症に関しては、しっかりと薬を使ってコレステロールの値を下げる必要があります。

薬の使いすぎはもちろん問題ですが、必要な場合をしっかり見極めて内服していくことも大事だと思います。

当院は循環器疾患に力を入れています。

家族性高コレステロール血症で動脈硬化を予防したい方、または心筋梗塞を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

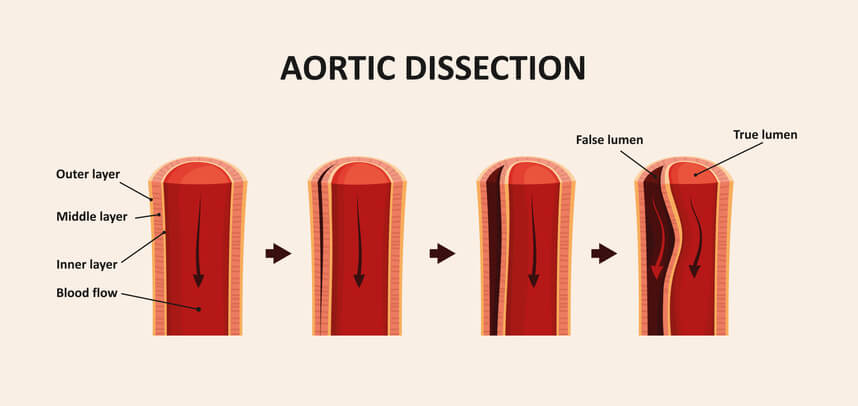

今日は、『大動脈解離』という病気についてお話します。

大動脈の病気に、大動脈解離という病気があります。これは高血圧などの動脈硬化にともない、大動脈のか壁に亀裂が突然入ってしまう病気です。

亀裂が入る場所により治療法は変わりますが、心臓の近くの大動脈や脳血管近くの大動脈に亀裂が入ると、心筋梗塞や脳卒中、意識障害など重症な合併症を引き起こし、ときによっては命に関わることもあります。

大動脈解離を起こして場合、超早期に診断することが必要です。激烈な胸の痛みや背中の痛み、血圧の急激な上昇を伴います。直ちに救急病院に入院し、適切な治療を受けなければいけません。

そして、何よりも血圧をしっかりコントロールすることが必須となります。

大動脈解離は、無事に退院したあとの経過に注意を向けることも非常に大事です。

病気を起こしてしばらく経過してから、すなわち病気の慢性期、遠隔期といわれる時期に向けて定期的なチェックが必要です。

例えば、血圧の厳格なコントロールはできているか?高血圧以外の動脈硬化の危険因子といわれる糖尿やコレステロールは大丈夫か?タバコは吸っていないか?

そして、大動脈解離の具合には変化がないか?

このあたり、しっかりと循環器の専門医の目が必要となります。

もちろん、当院では2名の循環器の専門医と循環器の救急病院で研鑽を積んだスタッフが揃っていますのでご安心ください。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

すぎおかクリニックは、おかげさまで船橋市にとどまらず、鎌ケ谷市、習志野市、市川市などからも多くの患者さんにご来院いただいております。

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の杉岡です。

今日のテーマは『電子タバコも肺に悪いのか?』です。

タバコを吸うと、肺に良くない。肺気腫だったり肺がんになったり、心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管病になりやすかったり。紙タバコはそういったリスクをたくさん抱えています。

では、最近話題の電子タバコは果たしてどうなのでしょうか?

今回、電子タバコが肺を損傷させる因子を上昇させ、肺気腫をおこしやすくする、という研究発表が「American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine」オンライン版になされました。

日本語では、

『慢性的な電子タバコの使用が、肺の好中球エラスターゼおよびマトリックスメタロプロテアーゼレベルを増加させる』 です。

肺の細胞で、慢性的にエラスターゼという物質が増えていくと、肺に損傷がおき、肺気腫になりやすく成ると言われています。

肺気腫は、COPDと呼ばれる慢性閉塞性肺疾患の一つで、適切な治療を行わないと、徐々に息切れが出現、増悪し、在宅酸素療法を受けざるを得ない人も出てきます。

そんなリスクが、紙タバコだけではなく、電子タバコにもあったということなのです。

従来、電子タバコは紙タバコより安全である、という説も出ていましたが、今回の研究発表で、電子タバコは安全だという考えが否定されたと言えます。

電子タバコだから大丈夫だろうという安易な考えは捨て、やはりしっかりと禁煙に取り組む姿勢が大事と言えます。

当院では、船橋と近隣の鎌ケ谷市、習志野市、市川市など、多くの患者さんに禁煙外来を行っています。

禁煙でお困りの場合は是非ご相談くださいね

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、心臓リハビリについてのお話です。

心臓リハビリとは、心臓血管病にかかった人を対象に行われるリハビリのことです。

例えば狭心症や心筋梗塞、心不全や心臓手術後。また大血管の病気の大動脈解離や閉塞性動脈硬化症などの人が対象になります。

通常、エルゴメーターと呼ばれる自転車を15分から30分ほど漕いでもらったり、トレッドミルと呼ばれるベルトコンベアーのようなものの上を歩いたりすることもあります。

そして心臓リハビリでは、プロの心臓リハビリの医療スタッフの監視のもと、適切な運動負荷をかけ続けることによって、いわば心臓血管を鍛えることになります。

では、適切な運動負荷をかけることでどんな効果があるのでしょうか?

これはただ単に、体力がつくとか心肺機能が上がるとかというだけのものではありません。

適切な運動負荷を定期的に施行し続けることで、心疾患の再発予防や重症化予防、そして生命予後までも改善させるという報告は多数見られているのです。

また、血管内皮機能の改善、交感神経活性の抑制、不整脈減少作用、抗動脈硬化作用などもみられます。

そしてなりよりも、心臓血管チームのプロたちが全面的にバックアップ、すなわち適切な生活指導や食事指導も行い、栄養管理や内服薬の徹底などを行うことで、患者さんの病気を治そうとする意欲も出るという副次的な効果も生まれます。

もし、あなたやあなたのご家族で心臓血管病をおこし、その後適切な運動ができていないなら、是非心臓リハビリを受けてみることをお勧めします。心臓血管の病気は、適切な運動を定期的に行い続けることが何よりも大切なのです。

当院では心臓血管病をおこした船橋市、鎌ケ谷市、習志野市を始め多くの方が心臓リハビリのために来院されています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今年は例年より、インフルエンザの流行がものすごく早くなっています。

ちゃんと、インフルエンザ対策はしていますか?

今日のテーマは『喫煙とインフルエンザ発症の危険性』についてです。

The Journal of infection誌に発表された報告があります。

9つの研究から約40000人の方を対象に、喫煙とインフルエンザ発症のリスクを検討しています。

その中の6つの研究から得られた結果は、喫煙者は非喫煙者と比べてインフルエンザの発症リスクが34%高かったと言うものでした。

そして、残りの3つの研究から得られた結果は、喫煙者のインフルエンザ発症リスクが非喫煙者と比較して5.69倍も高かったのです。

タバコの怖さは本当にたくさんあります。肺がんを始めとするがんのリスクが高くなったり、肺気腫などの慢性呼吸器疾患を引き起こす。動脈硬化も増悪させ、心筋梗塞や脳卒中にもかかりやすくなります。

今回、インフルエンザにもかかりやすくなっていたことが判明したことで、ますます禁煙の必要性が出てきたと言えると思います。

タバコをなかなかやめられないかたへは、禁煙外来という方法もあります。当院でも、タバコをやめられない方のために禁煙外来を実施しています。

禁煙したいかたは是非ご相談にいらしてくださいね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『動脈硬化』を調べる検査『頸動脈エコー検査』についてお話します。

そもそも、動脈硬化とは何でしょうか?動脈硬化とは、文字通り動脈が硬くなる状態を指します。

血管が硬くなる、すなわち血管の弾力性がおち、しなやかさが失われると全身隅々まで十分な血液や酸素をおくれない可能性が出てきます。

また、動脈硬化をおこした血管の内側には『プラーク』と呼ばれる塊が蓄積していきます。その影響で血管が狭くなるとどんなことが起きてしまうでしょうか?

動脈硬化が進行し、血管が狭くなる。それが進行すると最悪詰まってしまう。それが心臓におこると心筋梗塞、頸動脈という首の血管におこると脳梗塞、足の血管におこると閉塞性動脈硬化症や足の壊疽など重篤な病気になりかねません。場合によっては命取りになってしまうことも。

そのために、自分の動脈硬化の状態を定期的にチェックすることが極めて重要になってきます。

当院で行っている動脈硬化検査で最も詳しくわかるのが『頸動脈エコー』検査です。

頸動脈の動脈硬化の進行度は全身の動脈硬化の進行度を反映しているとも言われています。頸動脈は、首の表面に近いところを走行しており、なおかつ太さも10mm以上あるので、詳細な情報が頸動脈超音波検査で診ることが可能です。

特に頸動脈は、脳の半分近くに栄養をおくる重要な血管なので、詰まってしまった場合、大きな脳梗塞を起こしてしまいます。しかも、頸動脈は多少狭くなっても何の自覚症状もありません。

脳卒中のうちの何割かは、この頸動脈が閉塞したために発症してしまいます。

そして、頸動脈が詰まって初めて動脈硬化の存在に気付くケースが非常に多いのです。

動脈硬化はどんな人におこりやすいでしょうか?これはいわゆる生活習慣病の人。つまり、高血圧や脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い人)、糖尿病、肥満。また、心筋梗塞や狭心症の経験がある方。高齢の方。すこしでも自分に当てはまると思ったら、積極的に循環器専門医のいる施設で頸動脈エコー検査を受けて下さいね。